“从90年代的互联网,到十年前的AlphaGo,到三年前的Open AI,再到一年前的DeepSeek,数字技术已经渗透到我们的方方面面。我们生活在一个数字经济时代。”在近日广发网页版“浙派商学”系列公开课中,创新创业与战略学系教授杨俊解读了数字经济时代的公司特征及其面临的管理挑战。

在人工智能、平台经济、全球化竞争日益激烈的今天,通过观察领先企业,可以看到企业增长模式正在发生深刻变化。当传统规模经济遭遇瓶颈,当跨界颠覆成为常态,如何让企业持续进化?杨俊提出了一个关键洞察:数字经济时代,成功的企业不再只是培育一棵大树,而是要学会管理一片小树林。

杨俊,广发网页版创新创业与战略学系教授、浙江大学EMBA教育中心战略型企业家项目学术主任

01

工业时代,企业靠什么“长大”?

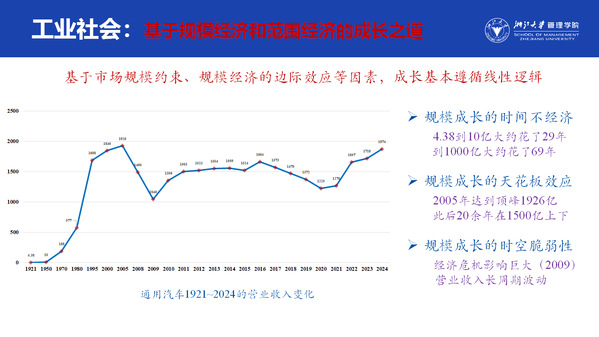

在工业时代,企业跟人一样,需要“长大”,生长缓慢甚至停滞的企业就如同步入“老年”,逐渐被淘汰。企业怎么“长”?靠的是产品组合,而产品组合带来了市场扩张。杨俊总结了市场扩张背后的两个基础逻辑:一是福特代表的“规模经济”,通过标准化和流水线追求效率极致;二是通用汽车代表的“范围经济”,通过事业部和多元化扩张市场份额。

然而,这种模式存在天然瓶颈。“在工业时代,企业增长得慢,而且有一定的上限,企业还会在很大程度上受到环境的影响”杨俊表示,“外部环境一旦变化,如金融危机或技术替代,企业的抗风险能力就面临严峻考验。”这就是工业时代企业增长的三个特点:时间的不经济性、成长的天花板效应以及时空脆弱性。一个典型的例子是,通用汽车从1921年的4.38亿美元营收到突破1000亿美元,用了近70年时间,且在2005年达到峰值后便陷入了长期波动。

02

数字经济时代,企业增长逻辑发生了什么变化?

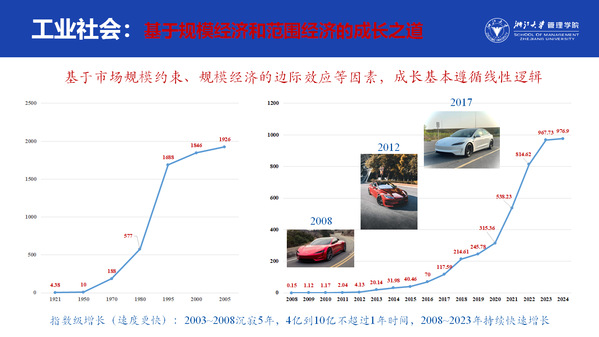

相比之下,数字经济时代的企业展现出截然不同的增长轨迹。特斯拉用十几年走完了通用汽车近百年的路程,而谷歌、腾讯等公司更是实现了连续二十多年的指数级增长,它们是如何做到的?

“关键差异在于,增长动力源从‘产品组合’切换到了‘商业模式组合’。”工业时代公司“长”靠的是产品组合,即增加产品的门类、产品的市场范围或是增加一个单品的体量。但是数字经济时代公司的“长”则需要探索并组合不同的商业模式。他以谷歌的三次增长进行说明:第一波增长靠的是“搜索+广告”商业模式;第二波靠Android构建的移动生态;第三波则转向云服务和AI。可见,每一波增长都由全新的商业模式驱动,而非简单的产品迭代。

03

“遗憾离场”的企业,差在哪里?

为什么有些企业能持续进化,而有些曾经的行业巨头却黯然离场?诺基亚的例子说明,这并非源于技术落后或意识迟缓,而是被旧的管理逻辑所束缚。

诺基亚早在1995年就开发了塞班系统,却未能定义智能手机时代;甚至在苹果2007年推出iPhone后,仍有六年时间可以转型,最终却遗憾收场。诺基亚为什么起了一个大早,连晚集都没有赶上?杨俊认为,这是因为诺基亚将智能手机视为一个“带操作系统的新产品”,而非需要开放生态的新商业模式。

具体而言,在当时的诺基亚看来,功能机是它的主流产品,塞班系统是它的另一款新产品,从1995年到2007年,他们仍然用管理GSM手机的那一套业务逻辑和商业模式体系管理智能手机。但实际上,智能手机和GSM手机、传统的功能机具有完全不一样的商业模式。以往“多元协同”的模式在工业时代行得通,却已然无法适应数字经济时代的发展。那么,企业应如何避免被时代淘汰?

04

“管理一片小树林” 而非 “一棵大树”

杨俊作了一个比喻:在工业时代,一个公司相当于在经营“一棵树”,树根是研发或品牌之类的核心资产,树干是主营业务,树枝则是它的多元化业务。因此,一个公司“长”得好不好要看树干粗不粗、树冠大不大。在这种逻辑下,因为有着共同的树根,资源是共享的,所以不同的产品之间要做协同,也就是“产品多元化”。然而,数字时代的公司不再只是经营“一棵树”,而是管理“一片小树林”,每个商业模式都是独立的树,离太近会争养料,它们必须保持独立。

“谷歌的Android团队甚至不在总部大楼办公,与搜索业务完全隔离,这让新业务能够按照自身规律发展,不受既有模式束缚。”他表示,这与工业时代强调资源共享的协同逻辑截然不同,商业模式之间需要保持高度独立性,避免资源内耗和逻辑冲突。

杨俊公开课现场

05

新时代的管理启示:跨越周期与范式融合

当代企业面临的核心挑战是如何管理多个逻辑迥异的商业模式。这就要求组织具备高度的包容性和独立性,要求管理者具备跨周期的战略眼光和商业模式设计能力。

在杨俊看来,工业时代的经典管理理论并未过时,但必须与数字时代的新逻辑相融合。未来的管理者需要同时掌握两套逻辑:既要理解规模经济、范围经济等经典理论,又要具备生态构建、模式创新等新能力。

毕竟,在这个快速变化的时代,企业增长的本质已然改变:它不是线性的积累,而是一波接一波的新价值逻辑探索、设计和实施。谁能掌握管理“小树林”的艺术,谁就更有望在数字经济的浪潮中打破增长天花板,实现持续的进化与超越。