如果你是一家公司的CEO,在推出AI新产品时考虑过它的碳排放问题吗?

为何有些出海企业认为自己做了很好的开发,却得不到当地人认同?

我们为何要为碳中和与可持续发展努力?

碳中和是企业管理者要考虑的,和其他人无关吗?

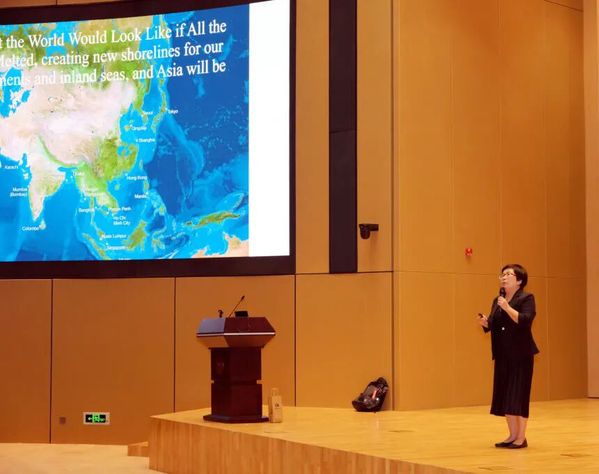

9月25日,因选课人数太多,不得不在浙大管院金色大厅教授的《零碳创新与战略》课上,金珺老师以一连串贴近现实的引导式发问,引发现场200余名硕博学生陷入深度思考。

9月25日在金色大厅开课的《零碳创新与战略》课堂

接轨国际的理论与案例讲解,更是让不少学生在课后直呼“不愧是大家抢着选的人气课!这门课给了我很大启发,原来碳中和与可持续发展离我们并不遥远。”

作为本学期浙大公共素质课中选课人数最多的课程,金珺主讲的《零碳创新与战略》吸引了全校20余个学院的硕博学生疯狂“选课”。这些学生学科背景多元,覆盖计算机科学与技术、电气工程、能源工程、材料科学与工程、集成电路、医学、环境与资源、农业与生物技术等多个学科,且不乏海外留学生的身影。

课上参与互动的海外留学生

实际上,今年仅是这门全英文公共素质课开课的第二年,那么是什么使得该课程在本学期迎来选课的火爆局面?这门课到底有何魅力,能让不同学科的硕博学生都争着选?从普通教室到金色大厅,学生数量的大幅增加会让该课在今年呈现哪些不一样的“精彩”?

【“向新而生”开学季】系列专题四,让我们直击这门课的“开学第一课”,一起揭开零碳创新“爆款课”的神秘面纱!

01

以情境式互动与案例分析,揭开零碳创新创业机会

自国家提出“双碳”目标以来,各个学科都有开设相关的课。如何才能让来自不同学科的同学都能对这门课感兴趣,且获得真正有用的知识,是金珺在开课以来始终在思考的问题。在与能源工程、环境与资源等不同学院老师的多次学科交叉合作中,她找到了答案。

“当前国与国之间的关系正在发生变化,我们是否需要重新去定义战略资源?”“很多人认为AI技术可以减少碳排放,但AI的功耗有没有可能会增加碳排放?”“如果管理学院这个大楼要实现碳中和,你们觉得应该怎么办?”

课上,金珺在讲解零碳基本概念与相关政策外,以一个又一个融入现实情境的问题,由远及近、由浅入深地引导同学们思考碳中和的实现路径、零碳转型与数字化转型间的关系,以及双碳目标与我们每个人之间的联系。

《零碳创新与战略》课上的金珺

课上认真思考问题的同学们

“当前全球气候变化已经发生,碳中和与可持续发展的实现,需要我们所有人的共同努力,但很多人并不知道自己可以做些什么。”金珺说,“作为管理学院的老师,我想要启发他们在管理学与其他学科的交叉融合中发掘零碳创新创业机会,以创新或创业的方式为碳中和与可持续发展贡献力量。”

为了能调动起同学们的兴趣,金珺结合其学科交叉研究最新成果,对最近发生的零碳相关热点事件层层剖析,从事件所涉及的产品到案例企业的创新战略,再到国际形势变化。透过她深入浅出的案例剖析与循循善诱的情境式、启发式发问,同学们清晰地了解到数智技术对企业零碳转型的双刃剑作用,和企业零碳创新战略到底应该怎样做。

《零碳创新与战略》课上的金珺

同时,金珺还会抛出热点话题,让同学们分组讨论,在交流碰撞中深化对零碳创新创业的认知。

同学们围绕金老师抛出的问题展开小组讨论

“金老师的课堂内容非常前沿,提到的很多案例都与我们的生活息息相关,也与目前国家政策挂钩,她的讲解让我发现自己也可以为实现碳中和做点什么。”来自浙大农业与生物技术学院2025级的硕士生喻周一雄刚上完课,就表达了对这门课的喜爱。“更让我觉得非常棒的是,这堂课上的同学来自不同学科、不同国家,大家一起交流碰撞的感觉真的很好。”

课上,同学们在小组讨论后总结发言

同学们课后找金珺老师答疑解惑

02

全英文教学+对话实践,让“零碳”意识落地生根

不只是理论知识点的掌握与零碳创新创业机会的发掘,金珺还希望同学们通过这门课建立“零碳”意识,尤其是在全球越来越提倡“可持续发展”理念的当下。

她说,“无论同学们来自哪个学科、哪个国家,都需要时刻拥有‘零碳’意识,因为这不仅关乎全球环境保护、国家双碳战略落地、企业出海等,也关乎同学们的职业发展与社会责任践行。”

为此,金珺很庆幸这门课采用的是全英文教学,且选课的学生由中外学生组成,因为这有利于同学们以国际化视角认识零碳创新与战略,身处不同文化情境下的中外学生也可以通过互动更好地挖掘国际化的零碳创新战略,以适应不断变化的国际形势,实现个人全球胜任力提升与企业的可持续发展。

中外同学在课堂上互动交流

“我很喜欢这门课的国际化,金老师的全英文教学,不同国家、不同学科的同学们在课上交流碰撞,让我意识到解决碳排放问题是需要全世界共同努力的事。”浙大管理学院2025级PIEGL学生AIK LING表示,“我很期待接下来的WorkShop,希望未来我能利用所学为碳中和与可持续发展做出微小但有意义的贡献。”

AIK LING提到的WorkShop,正是金珺为了让“零碳”意识在同学们心中落地生根,且考虑到今年上课人数大幅增加,计划在后续课程中开展的教学方法。

“过去我会在课程中加入一些碳交易相关的游戏,或是采用行动学习等方式让同学们以所学剖析实践案例,模拟零碳相关的战略决策实践。但今年学生数量太多了,我打算换个方式,通过组织WorkShop带领同学们对话实践。”

金珺说,邀请产业界专家亲临课堂,分享零碳创新前沿实践,可以让同学们如同亲临企业一线,更加直观地了解碳中和战略的制定过程,而现场的互动与对话,能启发同学们思考如何应对企业零碳发展相关的创新、技术、设计等问题,并时刻带着“零碳”意识去开展未来工作中的创新。

“可能会组织两场WorkShop,围绕碳交易和ESG发展及企业如何参与其中获益、清洁能源技术和电气化趋势及其引发的产业变革等同学们关注的热点话题展开。不过这对我来说也是个挑战,因为需要邀请一些在零碳行业深耕多年且英文较好的专家。”

如今,新学期课程才刚刚开始,金珺也表示,未来将本着“以学生成长为中心”的原则,根据课堂效果与学生反馈,灵活调整教学方法与策略,让“零碳”意识在不同学科学子们心中生根发芽。

03

真正解决碳排放问题,需要全学科、全产业链协同

当前正值中国企业出海的新“大航海时代”,不少企业在出海过程中都或多或少会遇到零碳方面的挑战,因为每个新产品要走向国际,都需要接受碳排放方面的全方位考量,需要保证不破坏当地环境且符合当地碳排放政策等。

这就要求我们每个人时刻拥有“零碳”意识,并发挥各自学科优势,以创新创业与学科交叉融合减少碳排放,促进企业或组织的可持续发展,因为只有全学科、全产业链与供应链协同起来,才能真正解决碳排放问题。

金珺主讲的这门全英文公共素质课,以管理学和能源工程、环境与资源的学科交叉融合,让来自不同学科的学子深入认识双碳与可持续发展,辩证看待数字化转型与零碳之间的关系,不仅教会了同学们如何以创新创业解决碳排放问题,也将启发同学们践行社会责任,在实现个人职业发展的同时,为助力中国企业出海与解决全球气候变化问题献力。

同学们课后谈“上课感受”

李恬恬,生物系统工程与食品科学学院2025级硕士生

这门课程为我所学的食品专业打开了全新视角,让我跳出“食品生产加工”的单一维度,开始从全产业链思考行业减碳路径。课程中“全生命周期碳足迹”的概念,让我意识到食品行业的减碳并非只停留在生产端——从农田里的种植模式(如减少化肥使用降低农业碳排放),到加工环节的能源替代(如用清洁能源替换传统化石燃料),再到包装材料的环保升级(如可降解包装替代塑料),甚至是冷链物流的效率优化,每个环节都藏着零碳创新的空间。

这门课也让我更深刻地思考食品企业的零碳战略:企业不能只把减碳当“合规任务”,而应将其转化为核心竞争力。比如,通过技术创新开发低碳食品(如植物基蛋白替代传统动物蛋白),既能降低碳排,也能契合消费者健康需求;通过供应链协同,联合上下游合作伙伴共享减碳技术,还能降低整体行业的碳成本。这些思考让我明白,未来的食品从业者不仅要懂“如何做出好食品”,更要懂“如何低碳地做出好食品”,而这门课程正为我搭建了从专业知识到零碳实践的桥梁。

王一婷,管理学院2025级GMBA学生

上课前我就对这门课抱有很高的期待——希望能看到碳中和背后商业创新的底层逻辑,尤其是中国在这一浪潮中如何走出自己的路径。上完课后,我深受触动,意识到碳中和正在重构全球商业竞争的逻辑。课上,关于“企业数字化如何与碳中和同频共振”的讨论让我印象深刻。原来数字化转型不只是降本增效的工具,它完全可以成为绿色转型的“加速器”。我一直在想,如果企业能从系统设计之初就把可持续发展理念融入进去,用数据智能去牵引能源流动、追踪碳足迹,那该释放出多大的协同价值?

这门课的框架很开阔,把战略分析工具和碳中和议题巧妙结合,金老师的讲解也特别接地气,与世界各地的留学生一起讨论交流,信息密集却始终紧扣实际商业场景。

顾宇琦,农业与生物技术学院2025级硕士生

我就读于生物物理学专业,和碳中和有一些间接的联系。课堂上分析企业应对环境问题的创新案例时,金老师提到的“生态系统碳循环与企业减排联动” 思路,让我瞬间联想到专业课中学习的植物光合作用固碳、微生物分解碳元素等知识。原来生物学领域研究的基础碳循环规律,可以为企业制定零碳战略提供科学依据。

叶如泉,电气工程学院2025级硕士生

我来自电气工程学院,“零碳”与我们的研究方向、未来就业息息相关。我很高兴能在这门课上与来自各个学院、各个国家的人坐在一起学习零碳战略与创新。印象最深的是,课堂互动环节总能听到来自不同国家、不同文化的人对环保与可持续发展的理解与思考。这让我感觉到,我们共同在为地球寻求更优的环境保护方案,这种协同好像跨越了国籍和文明,形成了一种命运共同体。

AIK LING, 管理学院2025级PIEGL学生

I'm really glad I attended the first lecture of the course Innovation and Strategy for Carbon Neutrality. The session was engaging and gave us a clear, thought-provoking introduction to the global challenge of climate change and the different pathways toward carbon neutrality. What stood out to me most was the discussion in class. Students came from so many different academic backgrounds and countries, and it felt like a real exchange of perspectives. We touched on ESG frameworks, the three scopes of emissions, and even how AI can be both a big energy consumer and a potential tool for green solutions.

Hearing all these different viewpoints made me realise how complex this challenge is, and that solutions really do need to come from many directions at once.

李奕霖,环境与资源学院2025级硕士生

我是一名资源利用与植物保护方向的研究生,《零碳创新与战略》这门课为我带来了一次极具启发性的思想碰撞。课程通过丰富的案例与讨论,将碳中和从宏观目标具象化为可操作的商业逻辑,令我受益匪浅。尤其让我印象深刻的是关于“AI利用与能源影响”的课堂讨论。AI技术在农业领域的应用,如精准施肥、智能灌溉与病虫害预警,正与我所在的研究方向高度契合。它不仅能大幅提升资源利用效率,也可直接降低农业系统的碳排放,为绿色转型提供技术路径。

课程也指出,AI模型训练与运行本身消耗大量能源,若其碳足迹超过其所带来的减排效益,则反而不可持续。这使我意识到,技术本身并不天然等同于“绿色”,关键在于如何统筹其全生命周期的能源影响。作为一名研究生,在未来推动AI农业应用时,我不能仅追求模型的精准度,更需将“能源效率”作为核心设计准则之一。这堂课让我深刻体会到,真正的零碳创新,离不开技术潜力与战略管理之间的平衡。只有将技术嵌入系统化的低碳框架中,才能在实现农业智能化的同时,走出一条真正可持续的发展路径。

马可欣,管理学院2025级GMBA学生

这门课非常符合时代导向,它不仅契合了我对绿色未来的关注,更提供了一个将理论知识与全球视野相结合的宝贵平台。课程全程采用英文授课,班级里汇聚了来自世界各地的同学,这种多元文化的学习环境极大地拓展了我的视野。在小组讨论中,我能直接听到来自不同国家、不同行业背景的同学们的独特见解,这对理解可持续发展议题的全球性和复杂性至关重要。

令我印象最为深刻的是课程将创新战略、商业实践与气候行动紧密相连的视角。它让我理解到,可持续发展并非企业的成本负担,而是驱动产业变革、构建未来核心竞争力的关键机遇。这门课不仅传授知识,更帮助我们塑造一种面向未来的责任感和领导力。

马国斌,材料科学与工程学院2025级硕士生

虽然目前只上了第一次课,我却已深深地爱上这门课,一方面是这门全英文课程不仅教授了我有关环境和能源的现状、战略和规划,还提高了我的英语水平与分析和思考的能力;另一方面是这门课让我有机会和来自不同学院、不同国家的同学一起交流学习,老师在分组时有意识地将不同学科与文化背景的同学组合在一起,这让我不仅收获了不同视角的观点碰撞,开阔了视野,还收获了一群像“家人”一样的好朋友。

王陈鑫,医学院2025级硕士生

这次上课体验非常不错。金老师的讲解通俗易懂,让我这个非管理类专业的人也觉得受益颇多。课程的作业也比较新颖,海报这种形式很特别。另外,组员们也很友善,很高兴能在课堂上认识这么多不同国家、不同学科的新朋友。

广发网页版近年来提出并落实“学科交叉BEST战略”,以教育、科技、人才一体化为原则开展融合商学、工程、科学、技术的学科交叉BEST战略行动,面向产业发展需求与学生综合素质提升的课程创新与建设也是其中的重要一环。