一个小小的地名,为何能引爆百亿流量?一种地方味道,凭什么能带动全域旅游?当“贵州茅台”“淄博烧烤”“哈尔滨冰雪”“义乌商贸”“宁德时代”接连破圈,我们看到了地名经济的巨大能量——“地名”不再只是地理标识,还成为了融合文化符号与经济价值的重要载体。

前不久,江苏出台了全国首部打造“地名经济”指导文件,让地名从“地理符号”转化为可触摸、可体验的文化载体。地名如何真正“生金”?地名“爆火”之后,如何“长红”?在世界旅游日到来之际,我们邀请到了广发网页版旅游与酒店管理学系副教授黄浏英对地名经济进行剖析。她认为,地名经济“始于颜值,稳于产业,盛于文化,合于生态,最终根植于‘我爱我家’的精神归属”。

黄浏英,广发网页版旅游与酒店管理学系副教授、浙江大学饭店管理研究所副所长

01

始于颜值:地名的原生吸引力

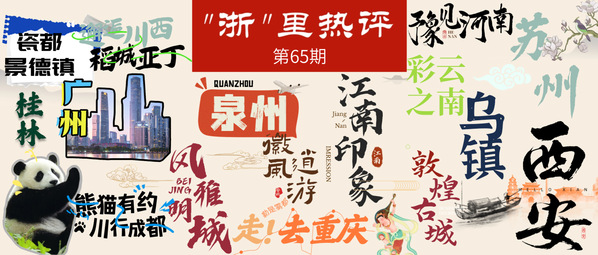

出门旅行,黄浏英拍得最多的就是各地的城市名。到访不同的地方,她用镜头记录下“散落”在街头巷尾的城市名,并循着这些痕迹,感受不同城市的文化与风格。

盐城

昆明

供图:黄浏英

当下,这些颇具美学设计的“地名”已然成为一个个网红打卡点,吸引着络绎不绝的游客。黄浏英认为,地名是凝聚着历史记忆与地方特色的城市符号,不仅是自己作为一名文旅从业者关注的专业聚焦点,更是每一位旅行者感知城市气质的独特窗口——它们以最质朴的方式,诉说着每座城市最本真的故事。

02

没有产业,地名经济只是空中楼阁

“地名经济的生命力在于实体经济基因的培育。唯有产业积淀才能赋予地名以真实的商业价值。产业是地名经济的根本,没有产业作为支撑,再响的名气也可能昙花一现。”黄浏英以家乡义乌为例,讲述了一个“马路变商都”的故事:“80年代的义乌小商品市场只是一条马路,如今已成为全球商贸的‘宇宙中心’。”

从默默无闻到“世界商都”,义乌的蜕变靠的不是改名,而是产业,并且随着产业的升级,义乌进一步实现了从地理名词到经济符号的质变。“40多年前跑市场,说起义乌人家还会问在哪;而现在,这俩字就是生意的硬通行证。”黄浏英说,曾经的一个普通地名,如今已成为世界商品流通体系的强势符号,这正是现在产业文明对传统地理空间最富哲理的改写。

义乌国际商贸城(图片来源:新华社)

再比如,宁德曾是福建东北部相对欠发达的沿海城市,以农业、渔业和小型制造业为主,缺乏支柱产业。2011年宁德时代成立,依托宁德市的港口优势和政策支持,迅速成长为全球动力电池龙头,带动宁德从“三线小城”向“世界锂电之都”转型。“宁德”因宁德时代成为全球新能源产业的地标,极大提升了城市吸引力和投资价值。这些“产业造城”的经典案例,展示了特色产业在区域经济转型中的核心作用。当某个产业足以定义一座城市时,地名便超越了地理标识的原始功能,演变为产业文明的空间载体。

宁德时代官网

地名经济通常局限在特定的地域范围内,如何寻求突破获得更大发展空间,是打造地名经济需要思考的重点。黄浏英认为,产品的地理突围能力是产业做实做大的关键指标。她以黄酒与烧饼的产业演进为例说明:“从绍兴黄酒的国家地理标志保护,到缙云烧饼的标准化连锁经营,本质上都在解决‘文化产品如何突破地域限制’这一命题。建德豆腐包通过制定《豆腐包制作专项职业能力考核规范》,将街头小吃标准化为地方IP;诸暨山下湖镇打造珍珠检测中心、创意工坊,实现从“开蚌取珠”到“设计定制”的全链条升级,实现珍珠产业从原料集散地向时尚策源地的升级。当地方产业完成价值链的顶端占位,地名便自然升华为行业代名词。

诸暨市山下湖镇的一处珠蚌养殖基地(图片来源:新华社)

在黄浏英看来,成功的特色产业必须同时满足认知层面的“记得住”、行为层面的“带得走”和精神层面的 “忘不了”三重标准。也就是说,一要有鲜明的品牌符号,如沙县小吃的统一视觉识别系统,二要有可迁移的消费场景,如柳州螺蛳粉的礼品化改造;三要有深层的情感共鸣点,如义乌肉饼代表家乡最美的滋味。

这其中,“忘不了”这一维度尤为关键,当产品能够唤起消费者的文化共鸣和情感依恋时,就完成了从物质消费到精神消费的飞跃。无论是绍兴黄酒的文人意象,还是武夷岩茶的禅意美学,都在证明,最高阶的产业竞争实际上是建立在消费者心智之上的文化符号之争。要把产品做成消费者自我表达的“符号”——喝的不是西湖龙井,是“江南文人气质”;戴的不是诸暨珍珠,是“女性独立宣言”。这种精神赋值能力,才是地名经济穿越周期的终极武器。

03

想要出圈?文化是突破口

黄浏英指出,文化是地名经济的灵魂,特别是小众的“非标文化”因其更具独占性而更值得挖掘。比如,较之于普通话的方言,以其独特的地域性和文化亲近感,赋予地名别样的魅力,使它们超越单纯的地理标识,成为地方文旅经济的重要驱动力。杭州的儿化音,苏州的吴侬软语,这些充满地方特色的发音让地名成为“听得见的非遗”,成为外地游客好奇探索的文化符号。

对于本地人而言,方言地名是刻在骨子里的市井记忆,由此可以催生出一系列方言主题餐饮、怀旧文创。地方政府也顺势推出方言路牌、方言短视频等互动内容,让语言的差异成为社交传播的爆点,进而转化为实实在在的文旅收益。方言的“听不懂”“学不像”恰恰是它的经济密码,它让寻常地名变成自带故事的文化IP,让小众的地域文化找到了商业化的最佳出口。

粤语(图片来源:千库网)

除了方言之外,地方的“土”“特”“产”也是鲜活的“文化载体”,它们用色香味形记录着一方水土最地道的生存智慧。被誉为“野生菌王国”的云南有900多种菌菇,泛泛概念上提“云南菌菇”,无法形成独特的记忆点,但是“云南见手青”却因其显眼的变色特性与“致幻风险”的传奇色彩,成为云南野生菌最具话题性的“公众人(食)物”,社交媒体上二创衍生的“菌子险”“先菌子后小人”等话题裂变传播,成功将小众猎奇转化为大众对云南菌菇文化的深度关注。它既是危险与美味的矛盾体,也是最生动的云南生物多样性教科书,让食客既敬畏自然的威力,又向往山野的馈赠。市面上“蘑幻云南”的见手青精酿啤酒,屡次被网友抢购一空。这就是“小众地域文化”的魅力。

见手青啤酒(图片来源:淘宝“蘑幻云南官营店”)

对于文化表达方式,黄浏英主张“传统元素,现代表达”。例如,“簪花+旅拍”的组合,让传统服饰文化焕发新生;西安大唐不夜城的“盛唐密盒”的互动体验,让历史故事变得可触摸。她认为,文化需要找到与当代消费习惯的接口,才能实现有效传播,让文化真正“活”起来。当老一辈传承人感叹“没想到年轻人这么喜欢老祖宗的东西”,当海外游客因为短视频专程来体验中国文化时,地名所承载的文化才真正活在当下。这种古今交融的生命力,正是中国文化走向世界的独特密码。

福建泉州蟳埔村簪花(图片来源:新华社)

04

台子搭好了,“大戏”方才开场

互联网重塑了地名经济的传播路径。以往,地名赋能产业或产业成就地名,往往需要时间沉淀;而如今,一场短视频的传播、一部影视剧的热播,就可能让一个地名“一夜爆红”。黄浏英指出,社交媒介能快速打造爆点,但“引爆点相当于敲响开场的锣鼓,后面能否唱好大戏,取决于能否持续演绎精彩内容”。

淄博烧烤凭借温情故事快速引爆,但后续内容迭代不足导致热度消退;而贵州茅台镇则通过“酱香文化体验”的深度开发,从最初的工业旅游,到沉浸式酒庄体验,再到“微醺音乐会”“小茅手信”等年轻化创新,构建起“文化+产业+消费”的生态链,实现了从网红打卡地到可持续消费场景的迭代。这正是产业做实的关键所在——爆点吸引流量,但唯有体系化的内容迭代才能让流量驻足。

图片来源:淘宝“茅台文旅官方旗舰店”

在黄浏英看来,社交媒介虽然改变了地名经济的成长路径,但并未改变其本质——“内容为王”的规律依然适用。地名经济要实现从“爆红”到“长红”的蜕变,必须建立持续的内容生产机制,源源不断地打造新内容。

05

落“地”生“金”,还需改变和创新

地名经济的可持续发展,核心在于政府服务能力的升级。黄浏英强调,地名经济不是简单的流量收割,而是需要重构政商关系,在公共服务与市场活力之间找到最优解,地方政府要完成从“治理者”到“服务者”的蜕变。比如哈尔滨、淄博爆火之际,地方政府连夜拓宽停车场、增设公交专线,破解拥堵;城管帮摊主摆摊、文旅局长端盘子“角色反串”……这种服务型政府的创新实践,正在改写地域经济发展的底层逻辑——比资源更重要的是资源配置能力,比流量更重要的是流量承接体系。

此外,她也肯定“乡村著名行动”这类基础的地名文化梳理工作,认为这“让地名在起跑线上就具备‘出名’的基因”。以浙江省为例,据浙江省民政厅相关数据显示,去年以来浙江省新增命名乡村、道路、桥梁1000余个,收集统计待命名道路桥梁等近4000条,设置维护乡村地名标志近2700个。

杭州市“乡村著名行动”成果(图片来源:潮新闻)

黄浏英认为,如果说“乡村著名行动”是地方在系统培育地名价值,那么像“立马回头”这样的神来之笔,则展现了地名在碰撞日常时所迸发的灵感火花。杭州灵隐寺附近的“立马回头”公交站名,自带一种戏剧化的冲突感——它既是字面意义的交通提示,提醒车辆急弯需减速掉头,又悄然隐喻了现代人的精神困境:在快节奏生活里,我们是否也该适时“回头”审视本心?这个地名的价值,在于它把功能性指令转化成了文化符号:名字荒诞又哲理,天然适合社交媒体传播;毗邻灵隐寺,站名意外暗合佛教“回头是岸”的智慧,它证明了文旅IP可以“低成本但高共鸣”,一个公交站也能成为城市精神的微型叙事载体。真正的文旅金矿,往往藏在这种“日常的意外感”里。